現代では、趣味の仲間づくりからビジネス活用まで、さまざまな形でコミュニティが求められています。

しかし、いざコミュニティを作ろうとしても「何から始めればいいのか?」、「人が集まるコミュニティにするにはどうすればいいのか?」と悩むことも多いのではないでしょうか。

この記事では、コミュニティの種類や、成功するコミュニティづくりの3つのステップ、運営を続けるためのポイントなどを詳しく解説します。

※本記事の内容は、『ファンをはぐくみ事業を成長させる「コミュニティ」づくりの教科書』(藤田祐司・河原あず著、ダイヤモンド社)の内容を参考に作成しています。ただし、書籍の一部を要約したものであり、すべての内容を網羅しているわけではありません。詳細な情報やより深い理解を得るためには、ぜひ原著をご覧ください。

コミュニティとは

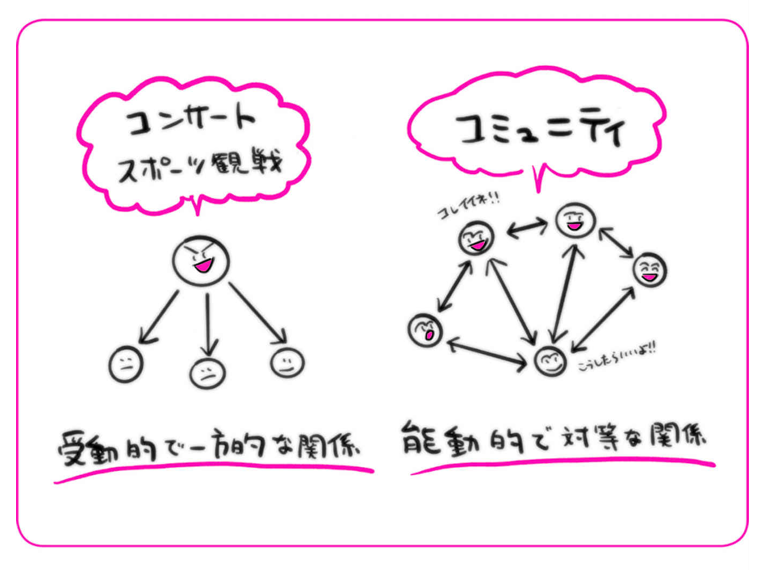

コミュニティとは、人の集まりに以下の要素が備わったものです。

・参加者1人ひとりが、目的意識を持って能動的に活動に関わっている

・参加者同士が、対等にコミュニケーションできる

受け身でその場にいるのではなく、「自分から主体的に集まりに関わって貢献する意識があるか」がポイントとなります。

コミュニティは、参加者1人ひとりが主体的に動き、それぞれが目的を持ってつくる「場」のことです。コミュニティが「参加者の能動的な関わりである」ということは、大切な考え方となります。

コミュニティの種類

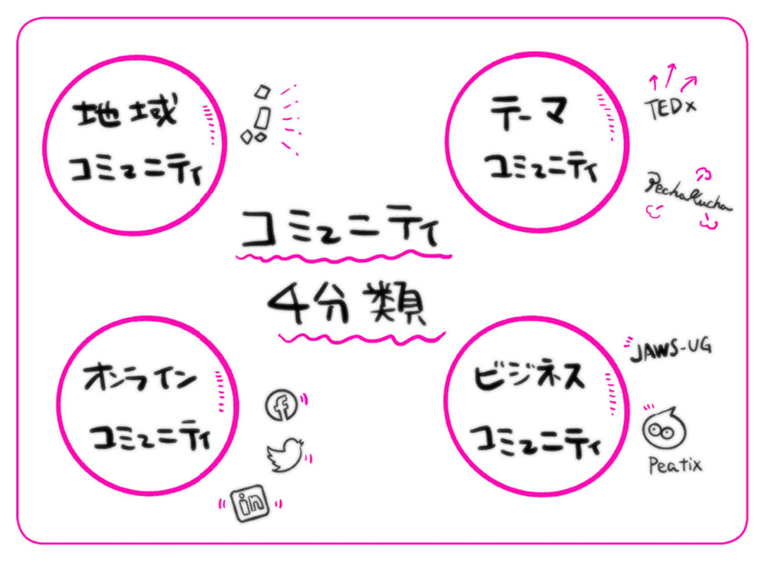

コミュニティは、多くの人が知る汎用的な言葉ですが、いくつか種類があるため、人によって抱くイメージは異なるでしょう。ここでは4種類のコミュニティの特徴をまとめました。

地域コミュニティ

地域の活性化や、つながりづくりを目的としたコミュニティ。

規模の小さな町内会などの「ご近所コミュニティ」から、地域の課題解決のために行政とNPO、地元企業などの幅広い関係者が参画する規模の大きなコミュニティまで幅広く存在します。

テーマコミュニティ

特定の趣味や嗜好など、同じテーマに興味がある人が集まるコミュニティ。

好きなアーティストについて語り合う気軽なものから、エンジニアが主催する真剣な勉強会など様々で、特定のテーマに取り組みたい人が集まっています。

オンラインコミュニティ

ITの普及によって活況を見せたコミュニティ。

SNSの普及によって幅広い層に浸透し、「オンラインサロン」なども増えています。

ビジネスコミュニティ

主に企業が主体となり、経済活動を活性化する目的で形成するコミュニティ。

消費者向けのビジネスコミュニティがうまく回り始めると、参加者が自発的に製品やサービスの魅力を他の人に広げてくれるようになります。

また、企業向けコミュニティは、契約前の見込み顧客の開拓や、契約後の顧客との関係性強化を目的にするケースが多いです。

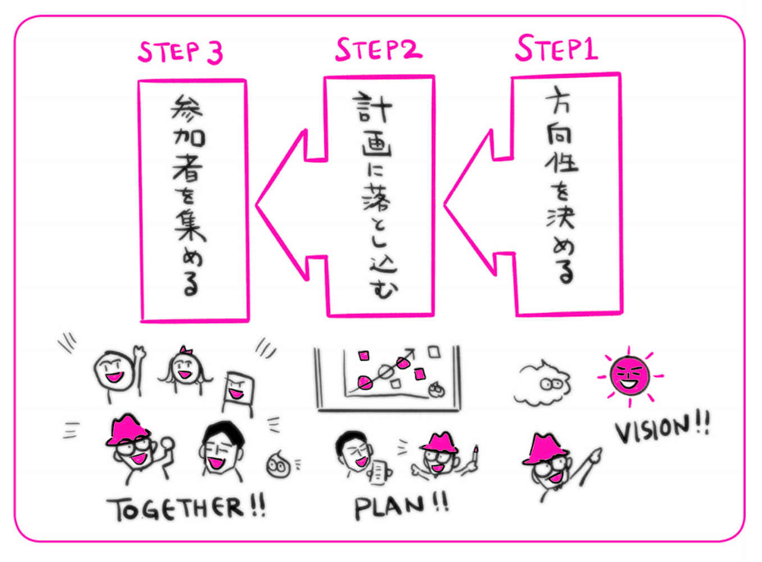

コミュニティづくりの3ステップ

コミュニティづくりには、大きく分けて以下の3つのステップがあります。

1.方向性を決める(ビジョンやターゲット)

2.具体的な企画を立て計画に落とし込む

3.参加者を集める

コミュニティをつくる人は、常にこの3段階のどこに自分がいるのかを確認しながら行動していきましょう。

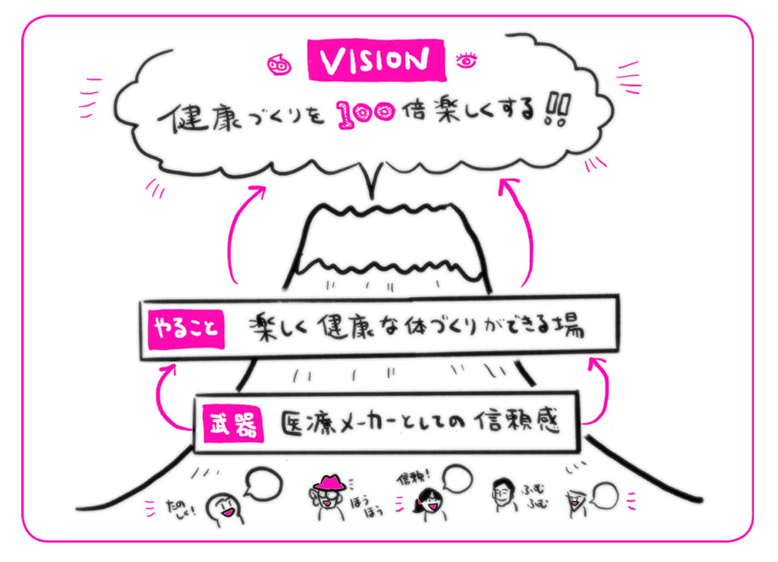

STEP1. 方向性を決める

コミュニティづくりは、「そもそも何のためにやるのか」という方向性を決めることから始まります。誰を相手に、何を達成しようとしているのかという目的を明確にしましょう。

目的を端的な言葉で表現したのが、コミュニティの「ビジョン」です。

自分たちが実現したいことと、参加者のメリットが合致する部分を言語化しましょう。

コミュニティづくりにおいて、最初につくるビジョンは大切な意味を持ち、あらゆる意思決定の判断基準になります。コミュニティの運営者は、常に「何のためにやっているのか」という方向性を見失わないようにしましょう。

STEP2. 具体的な企画を立て計画に落とし込む

ビジョンを立てたら、ターゲットを定め、具体的に「誰に向けた企画か」を考えましょう。

コミュニティ運営の成否は「イベント」と「コンテンツ」をいかに効果的に組み合わせるかにかかっています。

コツは、目的を明確にして狙ったターゲットを適切な規模で集めることです。

コミュニティの成熟段階や使えるリソースを考えながら、戦略的にコミュニティの全体像を決めていきます。

イベント

イベントの狙いは、「コミュニティ参加者と積極的にコミュニケーションを取ること」と、「コミュニティのビジョンを発信して、賛同してくれる参加者や協力者を見つけること」。

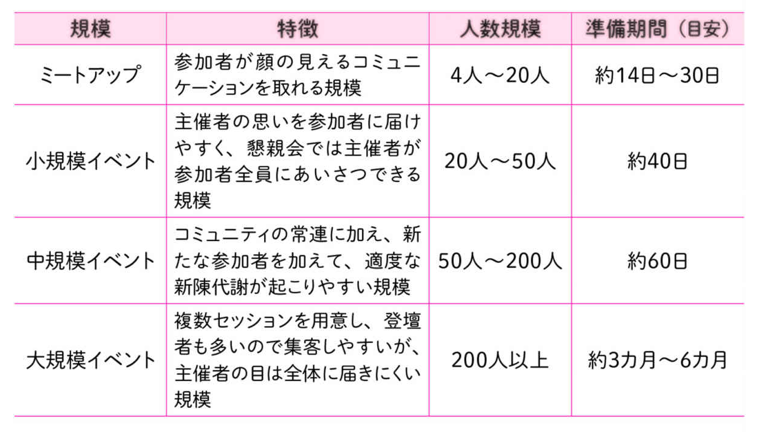

イベントといっても、規模によってその種類は様々です。それぞれのイベントの特徴を理解するとともに、かけられる人手や予算、日数を把握した上で、イベントの規模を決めましょう。

ミートアップ

目的:参加者が互いに顔の見えるコミュニケーションを取ること

10〜15人くらいの規模で開催すると、コミュニケーション量が増えて、参加者同士の理解が深まります。

小規模イベント

目的:コミュニティの常連参加者と新たな参加者、また外部から読んだゲストとコミュニティ参加者の交流を通じて、活動の熱量を上げること

全員の顔を把握できる範囲で集客し、懇親会の場を設け、参加者に新しい刺激と発見をもたらすように交流してもらいます。

中規模イベント

目的:新たなコミュニティ参加者を増やすこと

イベントを通じてコミュニティの活動内容を伝え、興味を持ちそうな参加者とのつながりを強くしていきます。

コミュニティを立ち上げたばかりの場合、初年度は中規模イベントを年に1回開催することを最終ゴールに設定し、そこに向けて小規模イベントを年3〜5回程度開くと良いでしょう。

大規模イベント

目的:コミュニティの活動を対外的に伝えること

メッセージを外部に発信し、結束を強めます。手間も時間もかかるため、大規模イベントはコミュニティの体力が付いてから開けば十分です。

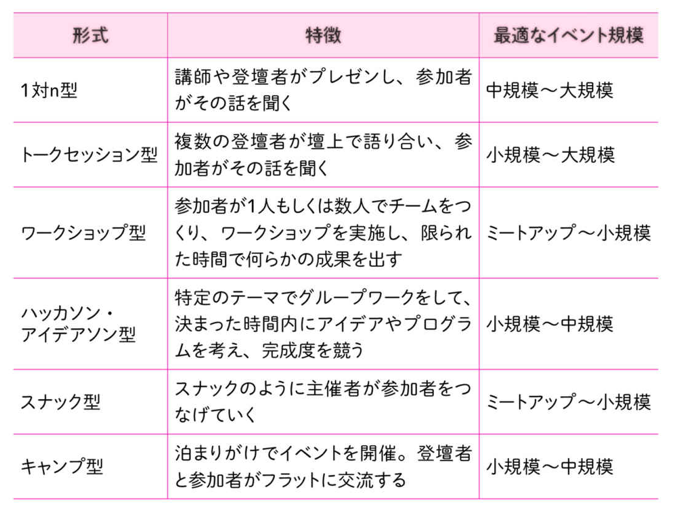

規模に加えて、イベントの企画で大切なのは形式です。

目的やコミュニティの状況に合わせてイベント形式を選びましょう。

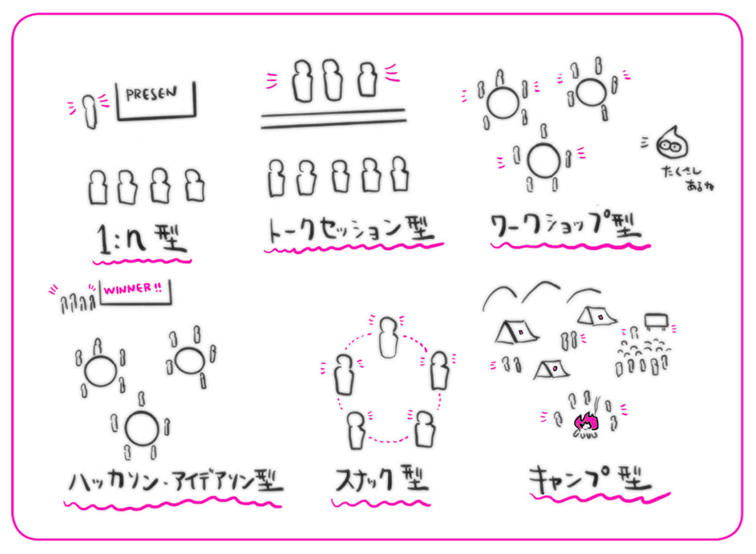

1対n型

主に講師や登壇者が話をして、参加者がそれを聞くようなスタイル。

知識やノウハウを学ぶことが中心となる場合は、この形式が適しています。

トークセッション型

数人の登壇者と進行役が壇上で議論するスタイル。

複数の登壇者が参加するため、特定のテーマについて話す場合は、魅力的な内容になりやすいです。

ワークショップ型

参加者がグループもしくは個人で特定の課題に取り組み、時間内に成果物を作り上げるスタイル。

参加者が能動的にイベントに加われるため、イベント主催者に対する参加者の興味を高められます。

ハッカソン・アイデアソン型

半日もしくは1、2日間、1つのグループで取り組んで、最後に発表して成果を競います。

ワークショップ型と比べて時間が長く勝敗がつくため、グループの結束力が高まります。

スナック型

コミュニティ運営に関わる人がホスト役となって参加者をもてなす飲み会のようなスタイル。

テーマを事前に設定せず、参加者同士を気軽につなぐことができるため、イベントの新しい形式として最近増えています。

キャンプ型

泊まりがけで開催し、1日から複数日で様々なセッションを提供するスタイル。

登壇者、参加者、主催者の全員が長い間一緒に過ごすので距離が縮まり、コミュニティの熱量が高まりやすいです。

コンテンツ

コミュニティづくりの軸となるのはイベントですが、時間や距離などの制約から頻繁に開催できません。そこで大切になるのがコンテンツです。

イベントに参加できない人に向けて、イベントの様子を伝えて擬似体験してもらいましょう。すでに開催したイベントを動画や音声、テキストなどで記録し、各メディアで配信します。

レポート記事

主催者がイベントの内容をテキストで書き起こしてまとめます。

影響力のある人物をイベントに招待し、レポート記事を執筆してもらうと、自分たちが持つネットワーク以上に幅広い層に情報を届けられます。

動画配信

登壇者のトークセッションやプレゼンテーションを録画して配信します。動画はテキストよりも情報量が圧倒的に多いため、イベントの雰囲気がよく伝わります。

SNSと組み合わせてコミュニティ参加者向けのコンテンツとして定期的に配信すれば、次のイベントまで参加者の興味を引き付けられます。

イベントとコンテンツのスケジュール

個々のイベントやコンテンツの配信では、それぞれの活動がコミュニティの目的に沿うように計画を立てましょう。以下のステップで考えることをおすすめします。

1.人員や予算、時間などのリソースとイベントの規模や準備期間を参考に、イベントの規模と開催頻度を決める

2.それぞれのイベントについて、ふさわしい形式を決める

3.イベントとイベントの中間期にコミュニティ参加者とどう交流するのかを考える

4.年間スケジュールを書き出し、無理のない計画であることを確認する

それぞれの企画が大きな流れになっているかも併せて確認する

5.年間スケジュールを確定する

成果を焦るあまり、イベント数を増やしてしまうと、途中で息切れして思うようなコミュニティがつくれなくなります。

初めてコミュニティを立ち上げるなら、まずは運営体制を整えることに専念しましょう。

STEP3. 参加者を集める

最初の一歩は、コミュニティに興味を示しそうな熱心なファンに声をかけるところから始めます。以下のステップで集めることをおすすめします。

1.最初はおよそ10人を目安に声をかける

2.5〜10人規模のミートアップを開く

3.ミートアップでヒアリングする

4.友達や仕事上付き合いがある人など少しずつ輪を広げる

5.SNSで参加者とつながり、コミュニケーションを続ける

コミュニティを初めて立ち上げるなら、実際にいくつかのコミュニティに参加してみるといいでしょう。

先輩のコミュニティ運営者が実際にどんなコミュニティをつくり、どんなイベントを開催しているのか、実際に体験するとよく理解できるようになります。

これまでコミュニティに参加したことがない場合、まずは1か月に5〜10回ほど、イベントに参加してみましょう。理想のコミュニティ像が立体的に見えるはずです。

コミュニティを続けるためのポイント

コミュニティは立ち上げることと同じくらい、続けることにも工夫が求められます。

コミュニティ活動を続けるには、次のポイントに配慮しましょう。

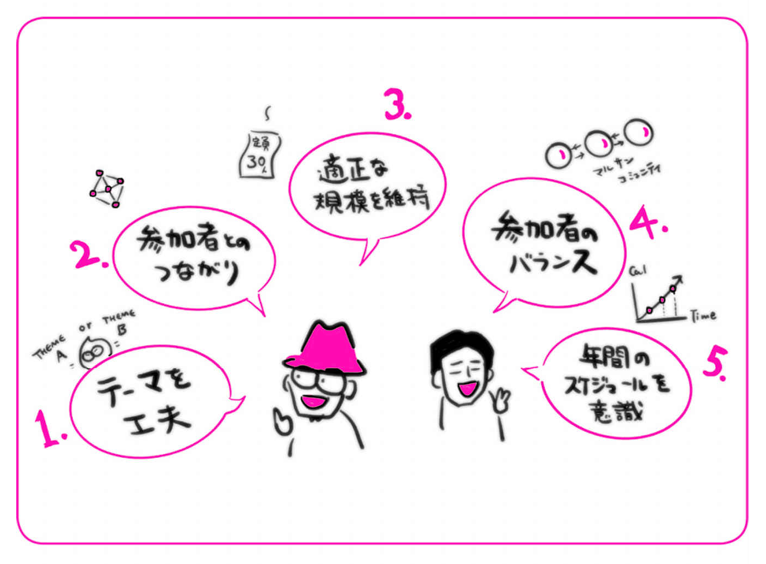

テーマを工夫し続ける

イベントのテーマの設定が毎回同じだとマンネリ化し、参加者も毎回同じ人が集まるようになってコミュニティが硬直化します。幅広いテーマを設定することで、参加者のすそ野を広げていきましょう。

参加者とのつながりをつくる

コミュニティ活動の熱量が高まるように、イベントの開始前後や休憩時間、懇親会で、参加者同士がしっかり交流できるようにしましょう。

適正な規模を維持する

運営者の情熱をしっかり届けたいなら、イベントの規模はおよそ30〜50人くらいが最適です。

参加者のバランスを取る

定期的にコミュニティの外から新しい参加者を呼び込むことが大切です。

コミュニティがほどよく活性化するために、「マルサン・コミュニティの法則」が活用できます。

これは、活動に積極的に関わる「コア(マルイチ)」、数回に一度はイベントに参加する程度の「常連(マルニ)」、新たな参加者の「新人(マルサン)」の比率が1:1:1であることを指します。

年間スケジュールを意識する

イベントとコンテンツ配信を繰り返しながら、参加者との交流を重ねていくことで、コミュニティの熱量は上がっていきます。

コミュニティが停滞するのは、内輪の集まりになってしまった時です。停滞を避けるには、コミュニティの状態を定点観測しながら、イベントやコンテンツ配信の内容を修正しましょう。

コミュニティ運営にはピーティックスがおすすめ

コミュニティを活性化させるためには、イベントの開催や参加者の管理が重要ですが、そんなときに役立つのがピーティックスです。

ピーティックスは、イベントの告知から参加者の管理、チケット販売までを一元化できるプラットフォームで、コミュニティ運営者にとって強力なサポートツールとなります。

シンプルなイベント管理で負担を軽減

イベントページの作成が無料で簡単にでき、参加者の申し込みやチケット管理もスムーズに行えます。オンライン・オフライン問わずイベント運営を効率化できるのが魅力です。

コミュニティ参加者との接点を強化

フォロワー機能があり、一度イベントに参加した人が次回の開催情報を受け取りやすくなっています。

また、グループページでは、コミュニティ主催者からのコメントも書き込めるため、気軽にコミュニケーションを取ることができます。

参加者データの活用でより良いコミュニティづくりへ

イベント参加者のデータを把握できるため、開催後のフォローアップや、次回の企画に役立てることができます。参加者の傾向を分析し、より魅力的なコミュニティ運営を目指すことができるでしょう。

- テンプレートで簡単に作成できるイベントページ

- クレジットカードなどを使用できる事前決済機能

- 参加者情報を申し込み時に取得できるフォーム機能

- 参加者とやりとりができるメッセージ機能

- ボタンひとつでダウンロードできる参加者リスト

ヘルプページやイベント主催者に役立つ豊富なコンテンツも取りそろえているので、初めてのイベント開催でも安心です!

ピーティックスについての詳しい情報は、サービス概要ページをご参照ください。