近年、多くの企業や団体がコミュニティの力を活かし、ユーザーやメンバーとの関係を深めることに注目しています。その中心的な役割を担うのが「コミュニティマネージャー」です。

コミュニティマネージャーとは、単なる管理者ではなく、コミュニティのビジョンを示し、メンバー同士のつながりを促進しながら、活気ある場を生み出す存在です。SNSやオンラインフォーラムの管理から、リアルイベントの企画・運営、メンバーとの関係構築まで、その業務は多岐にわたります。

この記事では、コミュニティマネージャーの具体的な役割や求められるスキル、タイプ別の特徴について詳しく解説します。

※本記事の内容は、『ファンをはぐくみ事業を成長させる「コミュニティ」づくりの教科書』(藤田祐司・河原あず著、ダイヤモンド社)の内容を参考に作成しています。ただし、書籍の一部を要約したものであり、すべての内容を網羅しているわけではありません。詳細な情報やより深い理解を得るためには、ぜひ原著をご覧ください。

コミュニティマネージャーとは

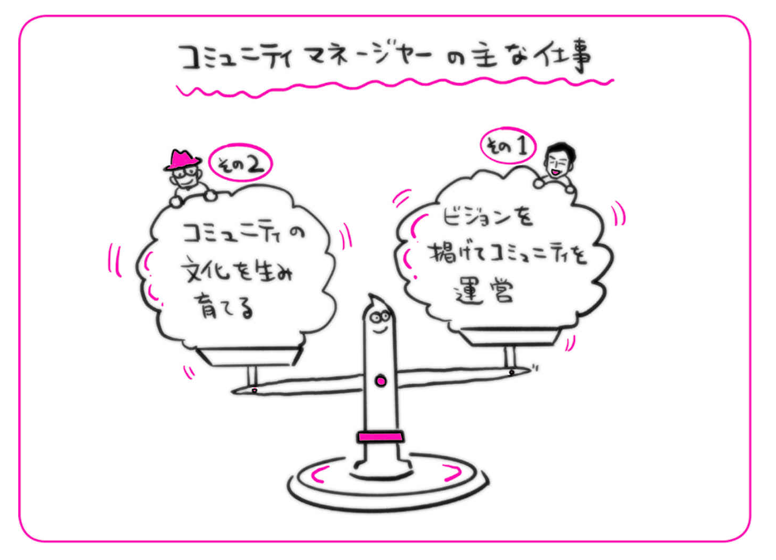

コミュニティマネージャーとは、コミュニティの立ち上げから運営までの一連の流れを計画・実践し、コミュニティ全体を統括する存在です。主な仕事は、大きく分けて以下の2つです。

・コミュニティのビジョンを構想し、それに沿ってイベントなどの施策を計画・実行・統括する。

・参加者との交流を通してコミュニティのカルチャー(文化)を育む。

コミュニティマネージャーの仕事1:ビジョンを掲げてコミュニティを運営する

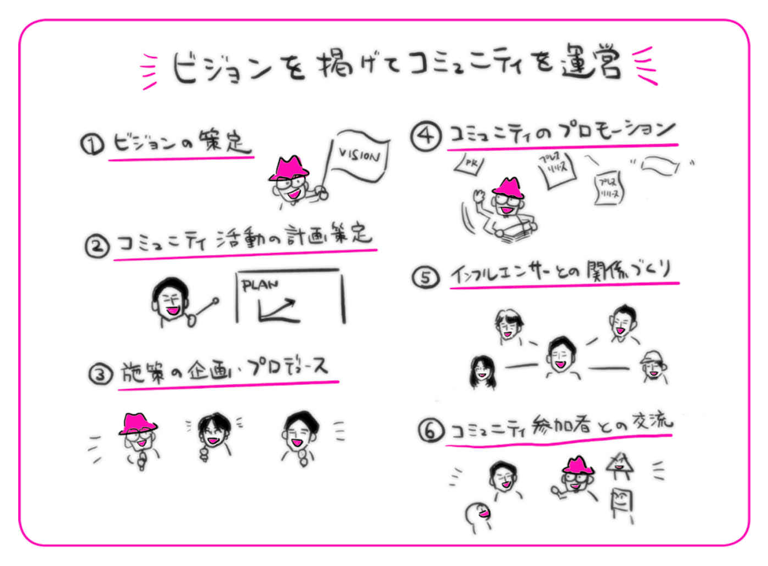

1.ビジョンの策定

ビジョンとはコミュニティの目指す姿を言葉にしたもののことです。

ビジョンはコミュニティの要であり、さまざまな意思決定のよりどころになります。

2.コミュニティ活動の計画策定

ビジョンを達成するためのコミュニティ活動の計画を決めていきます。

コミュニティの規模や参加者の属性を具体的にイメージし、ターゲットとなる人に伝わりやすいように工夫したり、どんな頻度・規模でイベントを展開するかなどの計画を立てます。

3.施策の企画・プロデュース

活動計画に基づいてイベントやコンテンツを具体的に企画します。

イベントやコンテンツづくりの業務を分けて担当を割り振り、全体をまとめます。

1人でイベントを仕切るのは現実的ではないため、業務負荷を軽減するため、仕事の分散を図りましょう。

4.コミュニティのプロモーション

プレスリリースの発信やメディアでの紹介、SNS公式アカウントの運用など、コミュニティの存在を知ってもらうプロモーション活動を行います。

5.インフルエンサーとの関係づくり

影響力のあるインフルエンサーと積極的に人間関係を構築し、コミュニティを盛り上げてもらったり、一緒にイベントを企画したりします。

6.コミュニティ参加者との交流

SNSやリアルな場で、コミュニティ参加者と気軽にやりとりができる関係を築いていきます。

参加者とのやりとりや活動の積み重ねは、そのままコミュニティの雰囲気やカルチャーにつながります。

コミュニティマネージャーの仕事2:コミュニティのカルチャーを育てる

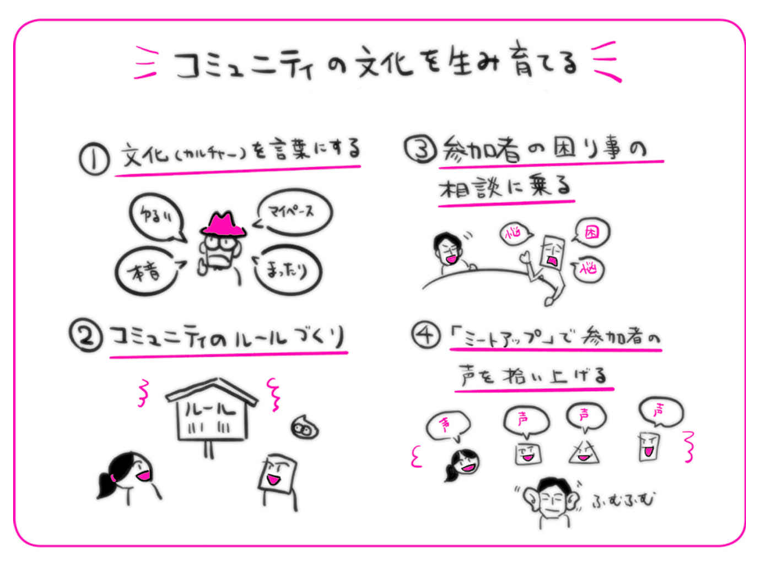

場の雰囲気に気を配りながら、参加者が居心地良く感じる状態に調整してくことも、コミュニティマネージャーの仕事です。

コミュニティの雰囲気は、可視化や数値化はできませんが確実に存在し、コミュニティ独自の雰囲気をはぐくんでいると、やがて「カルチャー」になります。

コミュニティーマネージャーが意識すべきなのは、このカルチャーがコミュニティのビジョンをきちんと反映したものになっているか、という点です。

これを絶えずチェックしながら、なるべく参加者にとって満足度の高いコミュニティを維持する必要があります。

1. カルチャーを言葉にする

カルチャーを醸成する上で大切なのが、参加者の思いです。

「こんなコミュニティだとうれしい」という参加者の思いを言葉にして共通点を探り、理想のビジョンとギャップがないか検証したら、言葉にして参加者に発信しましょう。

2. コミュニティのルールづくり

参加者が自発的に動ける環境が大切なため、ルールは最小限に抑えましょう。

しかし、多様な参加者が集まりイレギュラーな事態に直面することに備え、禁止事項を設ける必要があります。

あらかじめ募集段階で禁止事項を明文化しておけば、トラブルを未然に防ぐことができるとともに、参加者も安心するはずです。

3. 参加者の困り事の相談に乗る

常連の参加者と定期的に会話し、違和感を覚えていることがあれば、その課題に対応しましょう。

特にコミュニティの規模が大きくなってきた時期は注意が必要です。不満を解消する機会を作りましょう。

4. ミートアップで参加者の声を拾い上げる

少人数のミートアップを開催し、コミュニティの方向性を聞きましょう。

会話を繰り返すうちにコミュニティの方向性がより鮮明に見え、参加者との対話を重ねていくうちにカルチャーは色濃くなります。

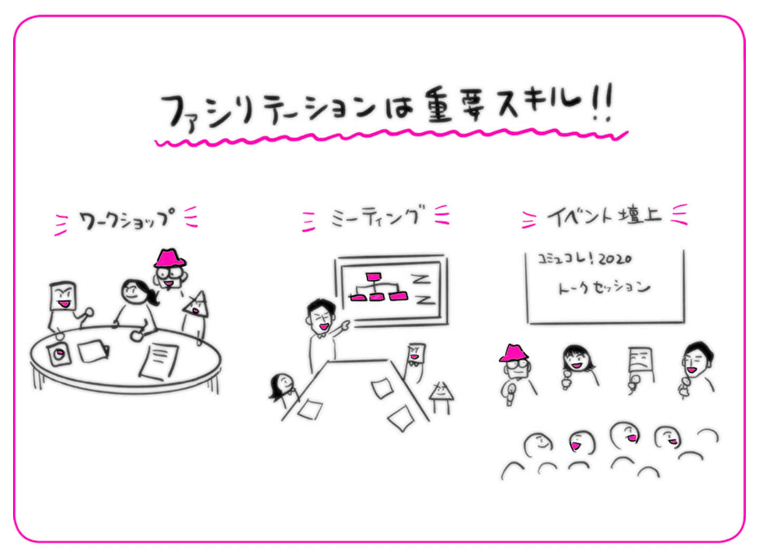

心理的安全性を生み出すためのファシリテーション能力

「ファシリテーション」とは、集団の成果を最大化するために参加者の合意形成を図って行動を促すプロセスを指します。優れたコミュニティマネージャーは、ファシリテーション能力が高いのが特徴です。

コミュニティづくりにおいてファシリテーションスキルが役立つ場面は、主に以下の場面です。

ワークショップ

ワークショップとは、参加者がある議題について話し合う場です。

このグループワーク全体を設計し、時間内に参加者をアウトプットに導く際、ファシリテーション能力が求められます。

ミーティング

参加者の議論を促して結論に導く場では、意見しやすい空気をつくり、的確な質問でコミュニティ参加者の意見を引き出すスキルも求められます。

イベント壇上

進行役として、じっくりと登壇者の話に耳を傾け、タイミングを見て的確な質問をし、本年を引き出す能力が求められます。また、登壇者の議論が逸れたら戻し、参加者が知りたい疑問を投げることで、参加者の満足度を上げる能力も求められます。

ファシリテーションの目的は、コミュニティにおいて対人関係のリスクを感じることなく自分の意見を述べられたり、行動できたりする「心理的安全性」を生み出すことです。

参加者が本音で話せる雰囲気をつくり、積極的に発言できるようになると、コミュニティはより活性化します。

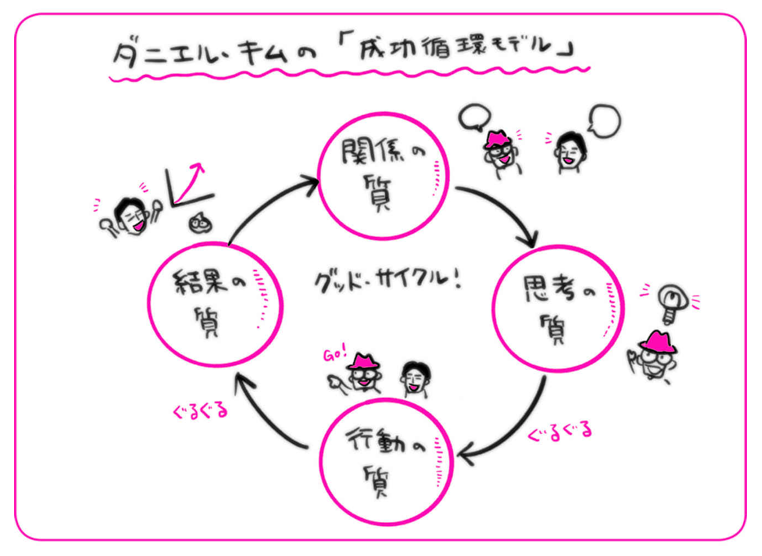

米マサチューセッツ工科大学基礎学習センター創設者のダニエル・キム教授は、「場における関係の質が向上すれば、結果の質も上がる」と指摘しています。

新しい参加者も常連の参加者も緊張せず、互いに本音を言い合える場をつくることや、共通のゴールに向けた行動を促すことが、コミュニティマネージャーには求められるのです。

コミュニティマネージャーに必要な4つの感情力

心理的安全性のあるコミュニティをつくるためには、自分の気持ちを参加者に伝えて共感してもらったり、参加者の気持ちを捉えながらコミュニケーションしたりするために、4つの感情力が求められます。

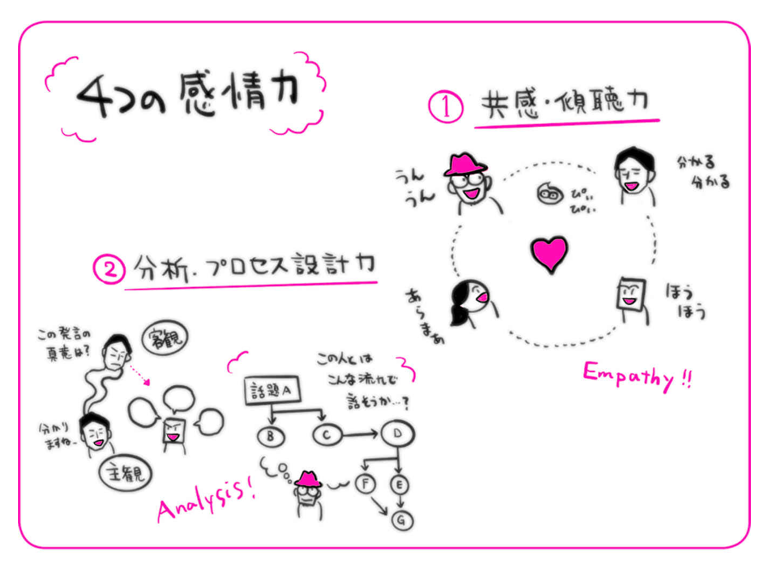

1. 共感・傾聴力

参加者の話を引き出し、相手の気持ちに共感し、状況に応じた適切なコミュニケーションを選択する力。

自分の心を開いて思いを伝えながら、参加者の話を引き出して共感する習慣を身につけましょう。

2. 分析・プロセス設計力

自分や他者の感情を客観的に捉え、なぜそう感じたのかを分析する力。

ネガティブな感情を引き起こす要因を特定して、それが起きないようにし、コミュニティ全体に前向きなコミュニケーションを促しましょう。

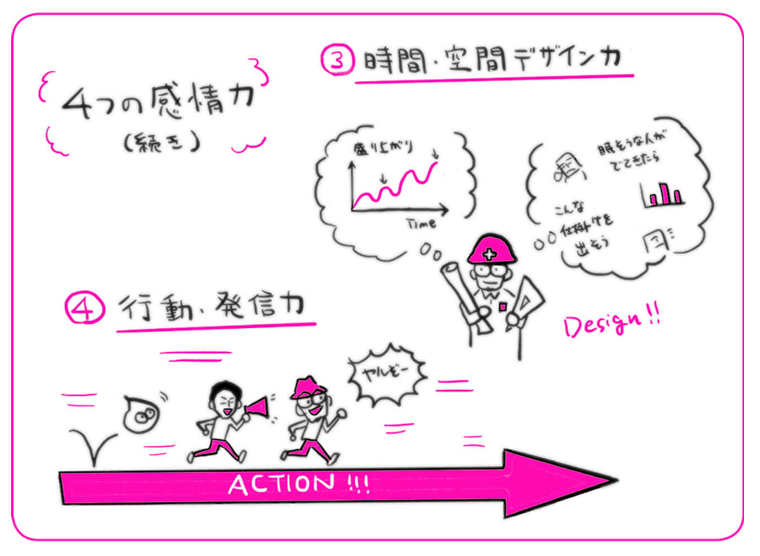

3.時間・空間デザイン力

事前に参加者のコミュニケーションについて仮説を立て、参加者が心理的安全性を感じられるような場の進行を考える力。

参加者の感情をリアルタイムで推し量り、心地用コミュニケーションが生まれるように調整しましょう。

4. 行動・発信力

自分や他者を鼓舞しながら、どんどんやってみるように促す力。

コミュニティの掲げるビジョンを自分事として語り、他社の感情を前向きに動かします。前向きな発言をする参加者の意見に賛同し、協力的な姿勢を示しましょう。

コミュニティマネージャーの4つのタイプ

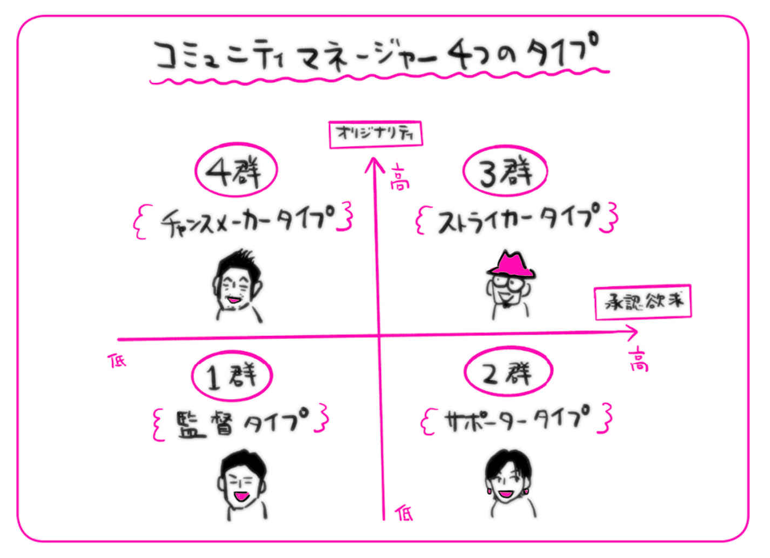

コミュニティマネージャーは大きく4つのタイプに分けることができますが、そのポイントは以下の2つです。

・「自分にしかできない仕事をしたい」というオリジナリティ志向が強いか

・「仕事を通して感謝されたい、褒められたい、評価されたい」という承認欲求が強いか

自分のタイプを認識して、どんなコミュニティマネージャー像を手本にするか良いかを知りましょう。

1群:監督タイプ

使命感や目的に合わせて、コミュニティを束ねるタイプ。

自分のオリジナリティを発揮するよりも、参加者が個性を発揮できる状態を重視する、責任感のあるマネジメント気質です。

コミュニティのビジョンに共感すると、それを達成するために参加者を集め、意欲的に動き始めます。

さらに成長するには、コミュニティ運営と組織マネジメントの両方を並行して経験するといいでしょう。

2群:サポータータイプ

参加者に伴走し、感謝されて存在を認められたいタイプ。

チームのナンバー2として振る舞うのを好み、コミュニティ運営の裏方でいたいと考える。

自分を表に出すよりも、コミュニティ参加者がスムーズに合意形成できるように動きます。

さらに成長するには、マネージャーやエース人材と二人三脚で動くような経験を積みましょう。

3群:ストライカータイプ

自分の興味のある分野で仲間をつくり、新しいことに挑戦したい好奇心旺盛なタイプ。

コミュニティ活動を通して社会に新たな価値を提供したいと考えています。

自分が興味のある分野で賛同者を集めることが得意で、仲間から承認されることが行動原理です。

さらに成長するには、個性を生かし、自分の興味関心に基づいて行動することが大切です。

4群:チャンスメーカータイプ

自分にしかできないコミュニティ運営を実現して価値を提供したいと考えるタイプ。

その人ならではのスタイルを研究・発明して好奇心を満たそうとします。

コミュニティを実験の場と考え、新しい挑戦を重ねて自分の満足度を高めていきます。

さらに成長するには、一定の裁量を持って課題に取り組みましょう。

コミュニティの運営にはピーティックスがおすすめ

コミュニティを活性化させるためには、イベントの開催や参加者の管理が重要ですが、そんなときに役立つのがピーティックスです。

ピーティックスは、イベントの告知から参加者の管理、チケット販売までを一元化できるプラットフォームで、コミュニティ運営者にとって強力なサポートツールとなります。

シンプルなイベント管理で負担を軽減

イベントページの作成が無料で簡単にでき、参加者の申し込みやチケット管理もスムーズに行えます。オンライン・オフライン問わずイベント運営を効率化できるのが魅力です。

コミュニティ参加者との接点を強化

フォロワー機能があり、一度イベントに参加した人が次回の開催情報を受け取りやすくなっています。

また、グループページでは、コミュニティ主催者からのコメントも書き込めるため、気軽にコミュニケーションを取ることができます。

参加者データの活用でより良いコミュニティづくりへ

イベント参加者のデータを把握できるため、開催後のフォローアップや、次回の企画に役立てることができます。参加者の傾向を分析し、より魅力的なコミュニティ運営を目指すことができるでしょう。

- テンプレートで簡単に作成できるイベントページ

- クレジットカードなどを使用できる事前決済機能

- 参加者情報を申し込み時に取得できるフォーム機能

- 参加者とやりとりができるメッセージ機能

- ボタンひとつでダウンロードできる参加者リスト

ヘルプページやイベント主催者に役立つ豊富なコンテンツも取りそろえているので、初めてのイベント開催でも安心です!

ピーティックスについての詳しい情報は、サービス概要ページをご参照ください。